霧の正体とは?もや・霞との違いや発生条件、種類について解説

そんな霧の正体は、実は地面に接した雲で、空気中に細かい水滴が浮かんでできています。

この記事では、霧とは何か、もや・霞(かすみ)との違い、霧の発生条件や種類を説明するとともに、霧発生時に運転や歩行する際にはどんな点に注意すればよいかについて解説します。

霧の正体は?もや・霞(かすみ)との違い

霧ともやの定義

霧によって白っぽく見えたり、視界が悪くなったりするのは、霧の水滴が太陽の光を散乱するためです。霧の水滴のように、粒子の大きさが光の波長と同じくらい、またはそれよりも大きい場合、光はどの色の波長も同じように反射します。これを「ミー散乱」といい、すべての波長が同じように私たちの目に届くと、すべての色が混ざって白く見えます。

こう説明すると、何だか霧がとても特別な現象のように思えますが、これは雲が白く見えるのと同じことです。

実は、霧の正体は、地面に接した雲なのです。

◆「もや」との違い

霧ともやの違いは、見通せる距離の違いです。

視程が1km未満の場合を霧、視程が1km以上10km未満の場合を「もや」といいます。

◆「霞(かすみ)」との違い

霞は、水滴に限らずちりや花粉・黄砂などの細かい粒子によって遠くがぼんやりとかすんでみえることをいいます。文学上では春の季語です。

水滴によって霞んでいるのであれば、霧やもやと同じ意味で使うことができますが、気象用語ではないので、天気予報や気象の解説では使われません。

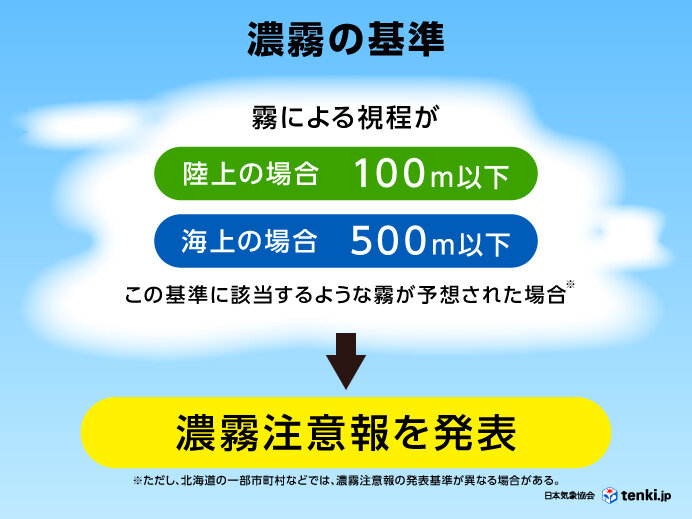

「濃霧」の基準と影響

濃霧の定義

この基準(※)に該当するような濃霧が発生すると予想された場合、気象庁や気象台では「濃霧によって交通機関などに著しい支障を及ぼすおそれがある」として濃霧注意報を発表します。(※ただし、北海道の一部市町村などでは、濃霧注意報の発表基準が異なる場合があります。)

濃霧が予想されたり発生している時は、事故防止のため、道路の交通規制のほか、鉄道や飛行機の運行規制が行われることがあります。

霧が濃い場合には、視界の悪化による交通障害が起こりやすくなるため、車の運転などには十分な注意が必要です。

近年では、2024年に上信越自動車道で濃霧によって48台の車が絡む事故が発生しています。当時は濃霧注意報が発表されており、速度制限が行われていましたが、視界不良によって複数箇所で車が相次いで追突し、死者1名、負傷者数十名に及ぶ大惨事となってしまいました。

霧が発生する仕組み・条件

空気には、水蒸気が含まれています。ただし、空気が含むことのできる水蒸気の量には限りがあり、その量は空気の温度に比例します。これを飽和水蒸気量と言います。限界を超える(過飽和になる)と、含みきれない水蒸気が水滴に変化し始めます。この水滴が霧粒です。

空気が「①温度が下がる」、「②水蒸気が供給される」、「③①と②が同時に起こる」のいずれかで過飽和になることで、霧が発生します。

具体的にどのように発生するかについては、次でご紹介します。

霧の種類

霧の種類

◆放射霧

放射冷却が強まって地表付近の空気が冷やされてできた霧を、「放射霧」と言います。

夜間から明け方にかけてよく晴れた風の穏やかな日に、盆地などでよく見られます。とくに秋に発生しやすい霧です。

夜間は、放射冷却によって地面の熱が上空へと逃げていきます。ただし、曇っている時は雲が布団のような役目をするので地面近くの熱は空へ逃げにくく、また風が強い時には地面付近と上空の空気がよくかき混ぜられるため、冷え込みはそれほど強くなりません。

一方、風が弱く晴れていると放射冷却を抑制するものがないため、地面近くの熱はどんどん上空へ逃げてしまい、冷え込みが強まることで霧が発生します。

◆移流霧

暖かい空気が冷たい地面や海面上に移動して冷やされてできた霧を、「移流霧」と呼びます。

例えば、夏の北海道から東北にかけての太平洋側でよく発生する海霧が、この移流霧です。冷たい親潮上に太平洋高気圧からの暖かく湿った空気が流れ込み、海に接した空気が冷やされて霧が発生します。

◆蒸気霧(蒸発霧)

暖かい水面上に冷たい空気が接して、水面から蒸発した空気が冷やされてできたものは、「蒸気霧(蒸発霧)」と呼ばれます。

これは、お風呂や暖かい飲み物から湯気が立つのと同じ仕組みです。冬の朝に川や湖上でよく見られ、川霧や湖沼霧とも呼ばれます。

◆上昇霧(滑昇霧)

湿った空気が山の斜面を昇って断熱膨張により冷やされてできたものを「上昇霧(滑昇霧)」といいます。空気が山にぶつかると、強制的に持ち上げられます。高度が上がると気圧が低くなるため、空気の温度が下がり、霧が発生します。

山の上では霧ですが、遠くから見ると山に雲がかかったように見えます。山沿いや山地では、天気が悪くなる時に発生しやすい霧です。

◆前線霧

前線に伴ってできる霧のことを「前線霧」といいます。主に温暖前線から降る暖かい雨が、下の乾いた冷たい空気の中で蒸発して水蒸気になった後、再び冷やされて霧が発生します。

霧による視界不良に要注意〜運転など外出時の注意点〜

霧の日に運転するときの注意点

<霧発生時の運転の注意点>

・スピードを落として、車間距離を十分にとりましょう。

・ヘッドライトのロービームやフォグランプ、リアフォグランプを点灯しましょう。これらは、ドライバー自身の視界確保だけではなく、他の車や歩行者に自車の存在を知らせるのに役立ちます。ただし、ハイビームは乱反射して余計に視界が悪くなるので避けましょう。

・前がよく見えない場合は、センターラインなどを目印にして走行してください。

・霧が濃く、不安や危険を感じる場合には、無理をせず駐車場やSA・PAなどに停車して霧が解消するのを待ちましょう。ただし、道路や路肩に停車するのは危険なのでやめましょう。

また、霧で注意が必要なのはドライバーだけではありません。歩行者も、ドライバーから見えにくいことを意識した上で、注意して歩く必要があります。

横断歩道を渡る際や、歩道の自動車の乗り入れ口付近を通行する際には、車が来ていないかよく確認してから通行するようにしましょう。反射材がついた服を着るのも効果的です。

それから、鉄道やバスなどの公共交通機関を使う場合は、霧によって大きく遅延している可能性があります。霧の発生が予想されていたり、霧がでていることがわかった時点で、早めの出発をしましょう。