「月と惑星の接近」がおこる理由とは?太陽系の誕生から紐解く

今回は、周期的に繰り返される月と惑星の接近の理由と、3月に注目したい月と惑星の共演についてご紹介します。

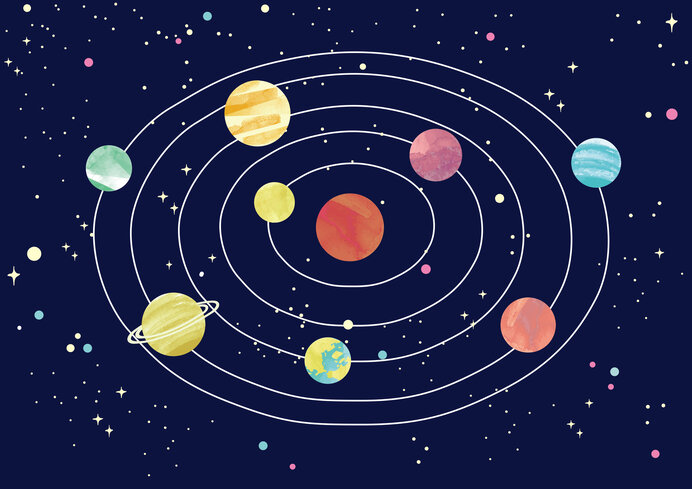

知っておきたい、太陽系の成り立ちと構造

宇宙空間に漂うガスやチリなどの物質が集まる「暗黒星雲」。太陽のような恒星は、この暗黒星雲のなかから誕生します。中心に集まった物質は核融合反応によって太陽へと成長し、周りを回転している物質が集まって惑星がうまれました。

暗黒星雲の密度が濃い部分は、重力の作用で収縮がおこります。収縮が加速すると密度がさらに高くなり、バラバラに動いていたガスやチリの動きが制御されていきます。その結果、太陽系の惑星は、ほぼ同一の平面上を同じ方向に回転するようになったと考えられているのです。

「黄道」と「白道」の軌道が、惑星と月の動きを演出

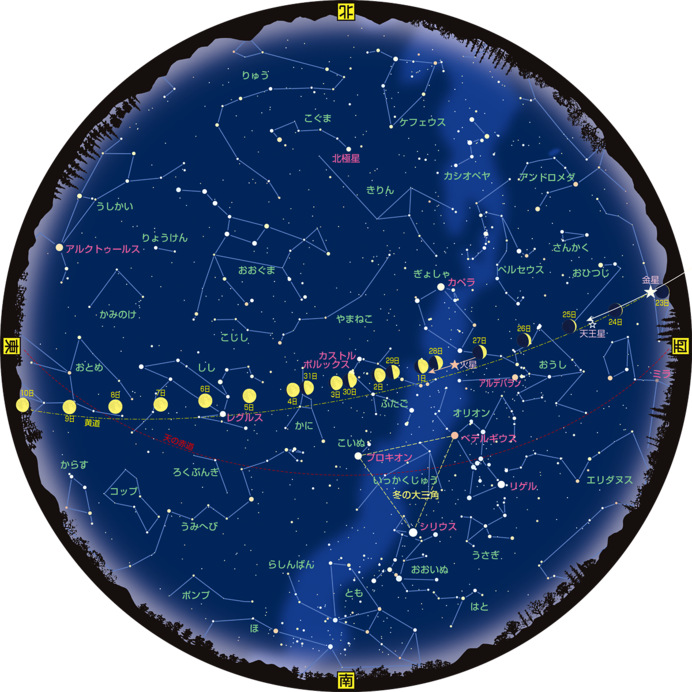

画像:アストロアーツ(2023年3月の星空 東京で15日の20時頃)

さらに、天球上の月の見かけの通り道「白道」も、わずかに傾きがあるものの、ほぼ黄道に沿った軌道といえるのです。

惑星と月が周期的に接近して見えたり、月が惑星を隠す「食」といった現象がおこるのは、太陽系の星たちがほぼ同一の平面上を運行しているからなのですね。

注目したい、3月におこる月と惑星の共演

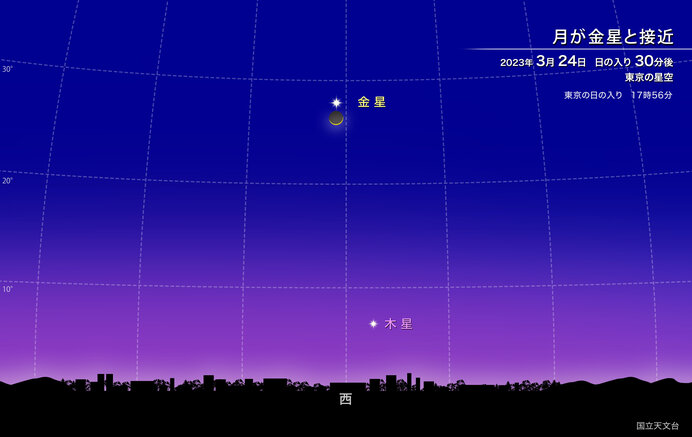

画像:国立天文台

日の入り間もない西の空で、ほっそりとした月と木星が寄り添います。新月を過ぎたばかりの、繊細な月の姿を楽しみましょう。

【3月24日】「金星食」も見られる、三日月と金星の大接近

明るく輝く金星に三日月が大接近します。2023年注目の天体ショーで、ひときわ美しい光景となるでしょう。「金星食」が見られるのは、九州の南西部から南西諸島にかけての地域。月が沈む直前の現象となるため、視界が開けた場所から観察することが必要です。

【3月28日】上弦間近の月と火星が、空高く並んで輝く

20時頃の西の空で、赤い火星と半月が共演。火星と月が最も近付いて見えるのは29日0時頃です。背景に広がる「冬のダイヤモンド」と、火星・アルデバラン・ベテルギウスが形成する「赤い三角形」にも注目してみましょう。

・参考文献

『アストロガイド 星空年鑑 2023』 アストロアーツ

・参考サイト

国立天文台「東京の星空・カレンダー・惑星(2023年3月)」

国立天文台「暦Wiki 月の運動は複雑」