日々かたちを変える月。その姿をあらわす言葉も多彩です。古の人々は、満月だけではなく、欠けた姿や見えない月にも趣を見出していたのです。

十五夜の前夜、旧暦8月14日の月は「待宵月(まつよいづき) 」。翌日の満月を楽しみに待つ気持ちが込められています。十五夜の翌日の月は「十六夜(いざよい)」。「いざよう」とは「ためらう」という意味で、十五夜の月よりも遅くためらうようにして出ることをあらわしています。十七夜の月は「立待月(たちまちづき)」、十八夜は「居待月(いまちづき)」、十九夜は「寝待月(ねまちづき)、臥待月(ふしまちづき)」、二十夜は「更待月(ふけまちづき)」と呼びます。立待月は「立って待っていると出てくる月」という意味で、その後「座って」「寝て」待ち、「さらに夜が更けて」と続きます。

旧暦9月13日にも名月を鑑賞する日本固有の風習があり、「十三夜に曇りなし」という言葉があります。15日に月が雲などで見えないことを「無月(むげつ)」、雨の場合を「雨月(うげつ)」といい、見えない月にも思いを寄せてきた古の人々。曇りや雨で十五夜に月を観賞できなかった時も、1か月後の十三夜に観月の希望を託していたのかもしれません。

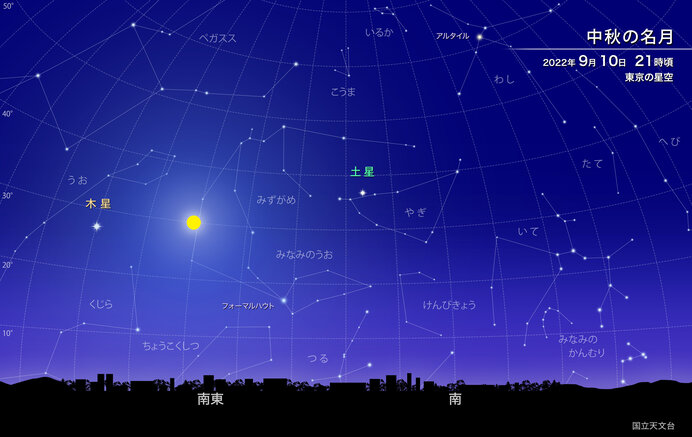

2022年の十三夜は10月8日。今年のお月見は、どのような月に出会えるのでしょうか。中秋の名月の十五夜と合わせて、十三夜にも注目してみましょう。

・参考文献

岡田芳朗・松井吉昭『年中行事読本』 創元社

・参考サイト

国立天文台「ほしぞら情報(2022年9月)」アストロアーツ「いろいろな月の呼び方」